港科大調用最新數據分析颱風「蘇拉」衝擊 將着力提高降雨預報準確度

超強颱風、世紀暴雨等極端天氣近期頻繁襲擾香港,連續引發多區山泥傾瀉、嚴重水浸等自然災害,不少市民深受其苦,為社會帶來巨大挑戰。在中央支持下,香港近年積極投入航天科技發展,開展了衛星遙感技術的新篇章。香港文匯報訪問了多名本港正透過更豐富的衛星數據推動岩土工程、土地測量科研的專家學者,他們都強調,衛星技術的提升與應用,對災害發生「前、中、後」三階段的減災抗災發揮巨大的賦能作用,包括監測預警、實時資訊與救援、分析與重建等。其中,香港科技大學的學者結合了該校上月底發射的衛星最新數據,分析颱風「蘇拉」對將軍澳和觀塘海岸線的衝擊,並與2018年颱風「山竹」作對比,以及調試降雨預報模式,為未來提升災害應對作準備。

衛星遙感技術作為超高空的「千里眼」,可實現全天候多方位對地監測。港科大上月底發射了香港高教界第一顆衛星「香港科大—雄彬一號」,支援災害應變是其中一項焦點。

有關研究的共同負責人、港科大土木與環境工程系主任張利民,接受視像專訪分享時表示,本月初颱風「蘇拉」遠離香港後,團隊即第一時間調用最新數據,獲取包括將軍澳、觀塘一幅7公里乘7公里的災後衛星影像,從中看到海岸沿線的海濱步道與周圍建築保存完整,基本未受損壞,與2018年颱風「山竹」造成巨大損失的境況完全不同。

可更快獲高分辨率衛星影像

同時,團隊亦正利用「香港科大—雄彬一號」助力分析暴雨過後全港山泥傾瀉的分布與受災狀況。他透露,相比以往,政府借助飛機低空航拍獲取山泥傾瀉狀況,現在利用香港自身的衛星數據,可更快獲得高分辨率的衛星影像,以分析災後情況,可顯著增強香港收集受災數據的能力;對災後較難抵達的森林與山地區域,高分辨衛星影像亦能第一時間探知如山泥傾瀉和人員傷亡的情況,為後續救災提供重要支援。

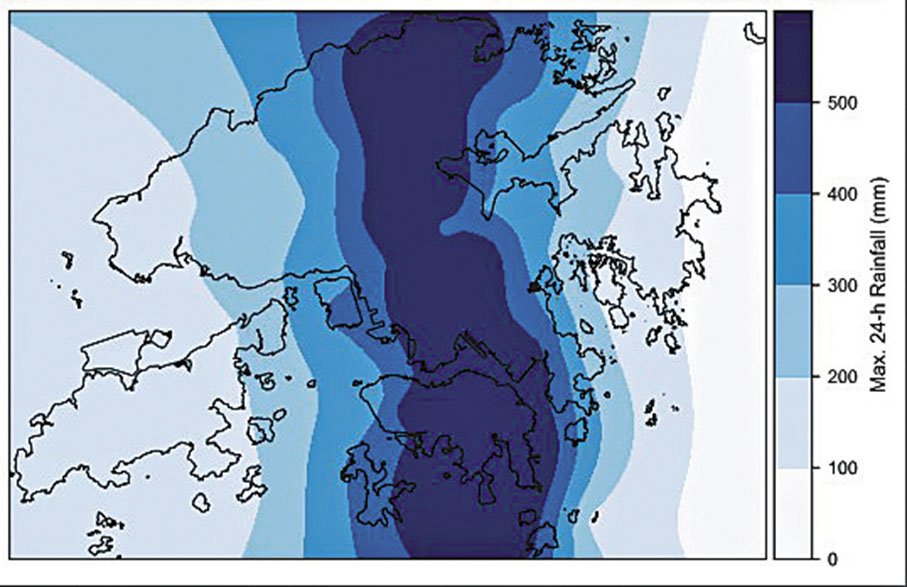

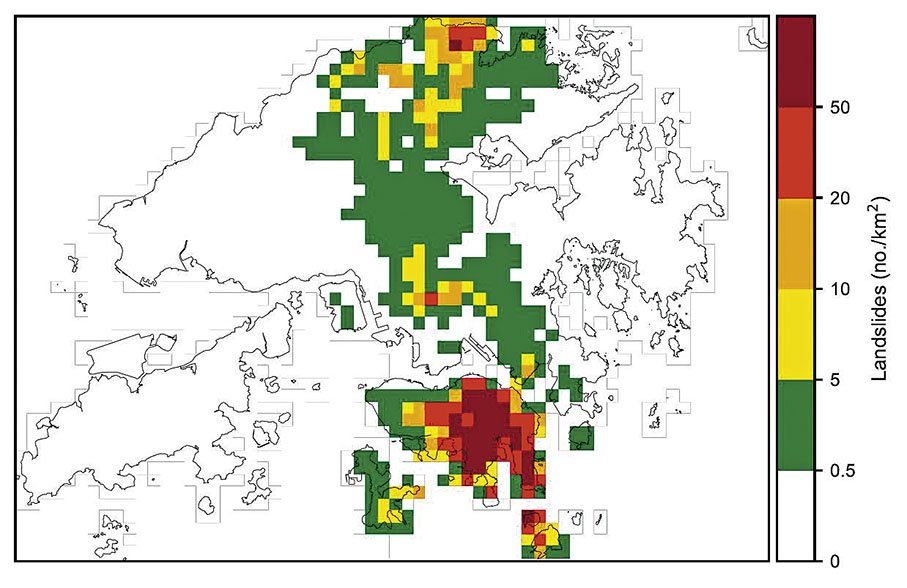

針對本月7日至8日的黑雨,張利民亦利用了天文台降雨數據,與港科大建立的推演山泥傾瀉模型,製作出多幅香港全域山泥傾瀉分析推演圖,能對照24小時內黑雨的降雨軌跡、山泥傾瀉密度分布和房屋坍塌風險預計情況。

他坦言,目前災害推演與天氣超前預報方面仍存在脫節情況,而如能在極端暴雨來臨前,借助精確的遙感數據得到對天氣預測的模擬圖,則可以更準確地描繪出暴雨和山泥傾瀉的推演模型,從而提早部署應對措施。

遙感衛星可助指導救援工作

港科大衛星研究另一負責人、該校衛星遙感與大氣科學專家及土木與環境工程系教授蘇慧表示,依靠可實時獲得高分辨率對地影像,遙感衛星可在災前實現預警,災害發生時亦可進行災情監測,指導救援工作。當災害結束後,科研人員可以利用遙感數據為災害預警模型提供校準與修正,對於災害造成的損失,亦可從高空中不同於地面的角度精準勘測。

她提到,作為生成暴雨、颱風的雲層,本身就是研究材料,而借助如「風雲」衛星等氣象遙感衛星,可以通過測繪得到如大氣溫度、濕度等具體信息,再借助超級計算機、人工智能等技術手段,就可以預測出如未來3小時降水量、降水軌跡等信息,實現提早預警。

不過,蘇慧坦言,面對如今次黑雨的超強降水,準確預報仍是世界級難題,在降水的時空分布預報等精度都有待提高,但相信未來如能透過香港自家的衛星獲取更多數據,亦會提升有關災害預報模型的精度。目前,其團隊正在處理相關衛星數據,調試降雨預報模式。

理大與航天科技集團合作 推動遙感技術

香港理工大學近日亦與香港航天科技集團合作,取得更多衛星數據,其獲贈一顆明年發射衛星的命名權,推動遙感技術發展。該校建設及環境學院副院長、土地測量與資訊學系教授黃文聲指,透過更豐富遙感影像與數據分析,可迅速發現山體滑坡、河流氾濫,以及颱風形成等災害事件,以便採取相應應急措施,減少災害影響。

專家冀港融入國家衛星系統服務灣區

隨着「香港科大—雄彬一號」及後續碳衛星的發射,香港正開始建立屬於自己的衛星數據系統,透過即時調用影像等資料,助力減災防災。事實上,國家近年多次發射不同的減災衛星,積極應用衛星遙感科技,支援應對極端天氣對全國各地帶來的災情與挑戰。有專家、學者認為,香港除了可透過更多種類的衛星類型,豐富災害分析數據外,未來更應努力融入國家衛星系統,整合相關資訊共同做好粵港澳大灣區的減災防災工作。

香港科技大學土木與環境工程系教授蘇慧表示,除了「香港科大—雄彬一號」一類的光學遙感衛星,SAR(合成孔徑雷達)衛星亦可用於減災防災工作。前者影像分辨率高,但無法穿透厚重的雲層;後者則不受雲層影響,可在災害中實時監測山體滑坡形變。

「只有綜合運用不同類型、多模態的衛星,才能更好探測災害情況。」她希望香港未來亦能發射自己的雷達衛星,透過更全面多元化數據,實現對香港以至整個大灣區的即時災害評估與校準。

極端天氣引發的自然災害衝擊全球,衛星科技成為其中一種重要的支援應對手段。單在今年8月,國家就先後發射了風雲三號06星、環境減災二號06星,以及陸地探測四號01星,協助提升對自然災害應急快速響應能力,並增強受災區域大範圍持續動態監測能力。在早前的黑龍江洪澇災害中,地面科研人員亦利用了包括高分三號、涪城一號、環境、資源等多顆應急減災衛星的影像和監測數據,助力抗洪救災工作。

香港科技大學土木與環境工程系主任張利民指,國家在衛星資源以及用以減災抗災方面經驗豐富,建議香港未來應當努力融入國家衛星系統,除了能應對本港的減災防災,亦能結合更全面先進的技術,服務整個大灣區的需要。

來源:香港文匯報 [2023-09-17]