「其命惟新—廣東美術百年大展(香港)」開幕 李家超鄭雁雄胡勁軍主禮並致辭

「其命惟新——廣東美術百年大展(香港)」開幕式昨日在香港會展中心3B展廳舉行,香港特區行政長官李家超,中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄,廣東省委常委、宣傳部部長胡勁軍等擔任主禮嘉賓並致辭。

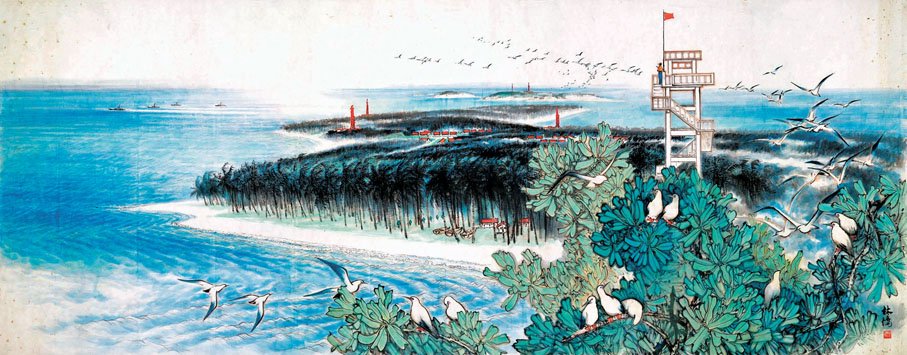

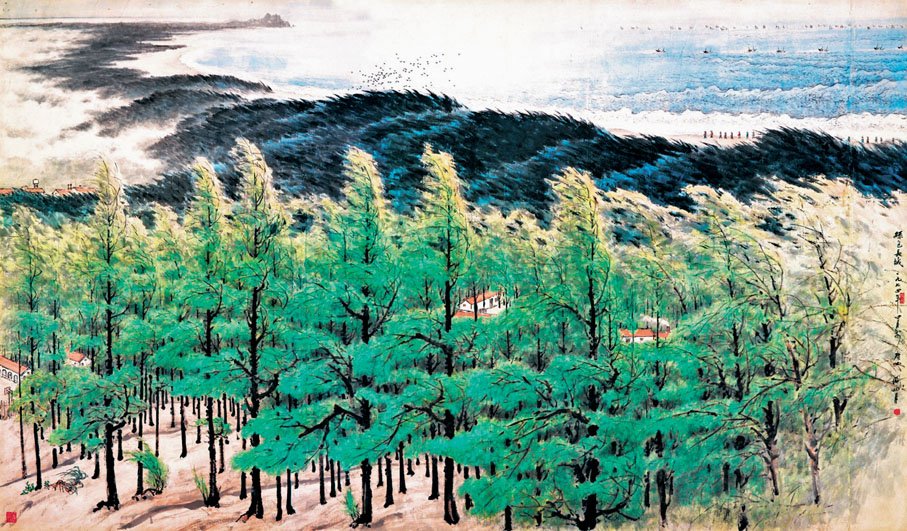

是次大展由廣東省文旅廳、香港特區政府文體旅局、廣東省文聯、紫荊文化集團聯合主辦,於5月22日至6月2日向公眾免費開放。現場展出高劍父、高奇峰、關山月、黎雄才等嶺南畫派名師的160餘件經典作品,展示一百多年間廣東美術的重要成就,展現中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的嶄新風貌。

中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華,紫荊文化集團董事長許正中,廣東省委宣傳部、特區政府文體旅局、中國美術家協會、廣東省文聯等單位負責人和香港社會各界嘉賓200餘人參加開幕式。

六大板塊呈現廣東美術百年革新歷程

一、勇立潮頭—洋畫運動在廣東

400多年前,意大利天主教士利瑪竇從澳門進入廣東,把西方文化和歐洲繪畫帶進中國,這是中國近代巨變之肇端。1887年,廣東鶴山的李鐵夫赴美國學習油畫。之後,赴歐美和日本習畫的廣東人漸多,他們大部分歸國從事西洋畫的創作和教學,立時代潮頭,開風氣之先。從這個板塊的作品中可見油畫界先行者們上下求索的珍貴成果。

二、藝術革命—嶺南畫派與國畫研究會

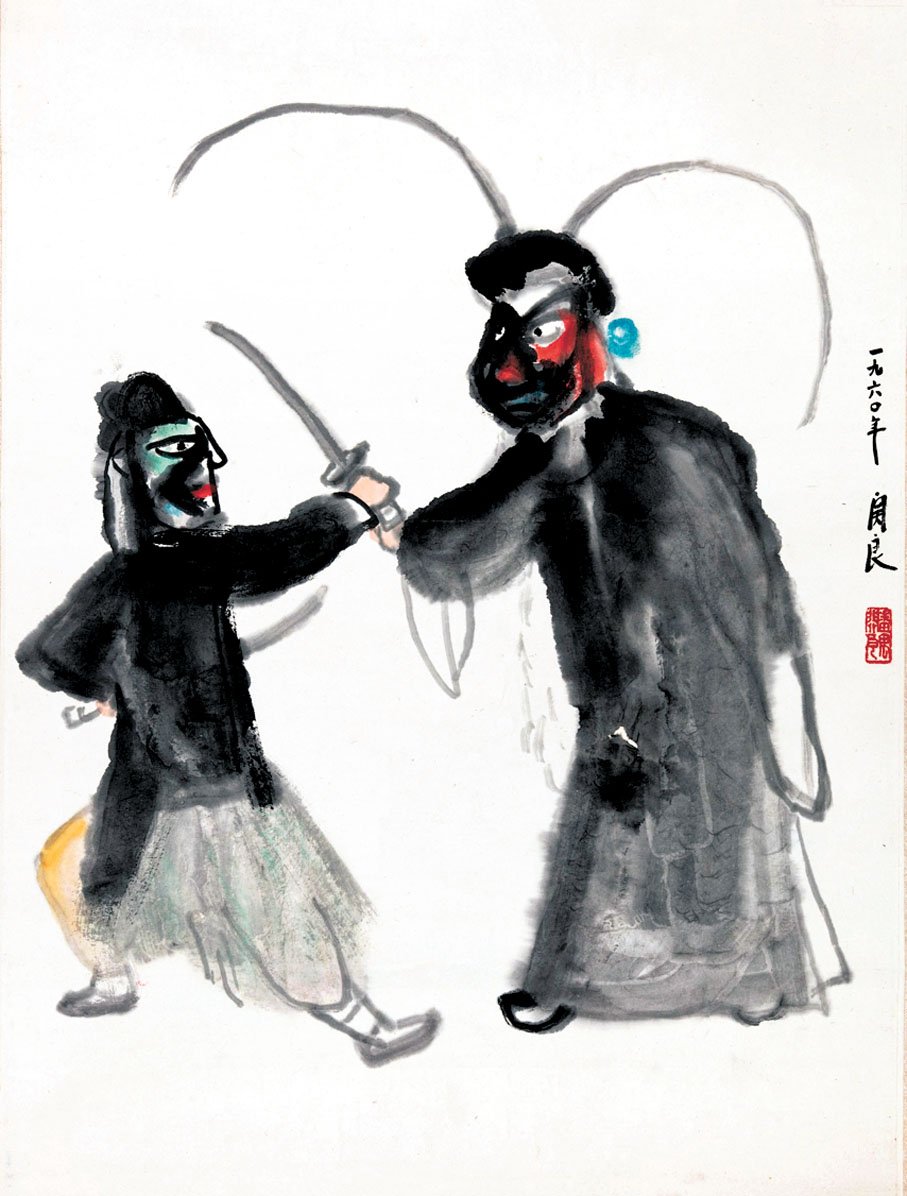

「嶺南畫派」三家——高劍父、高奇峰、陳樹人倡新國畫運動,他們的畫風具有鮮明的時代氣息和地域特色,注重寫生,突出了革命性、相容性和創新性。同時,上世紀二三十年代的廣東是「國畫復活運動」的重要陣地,「國畫研究會」的潘致中、黃君璧等力倡「國畫復活」。「國畫研究會」與「嶺南畫派」的兩派論爭看似是「新與舊」的交鋒,實則是中國美術面對現代轉型的深層探索。

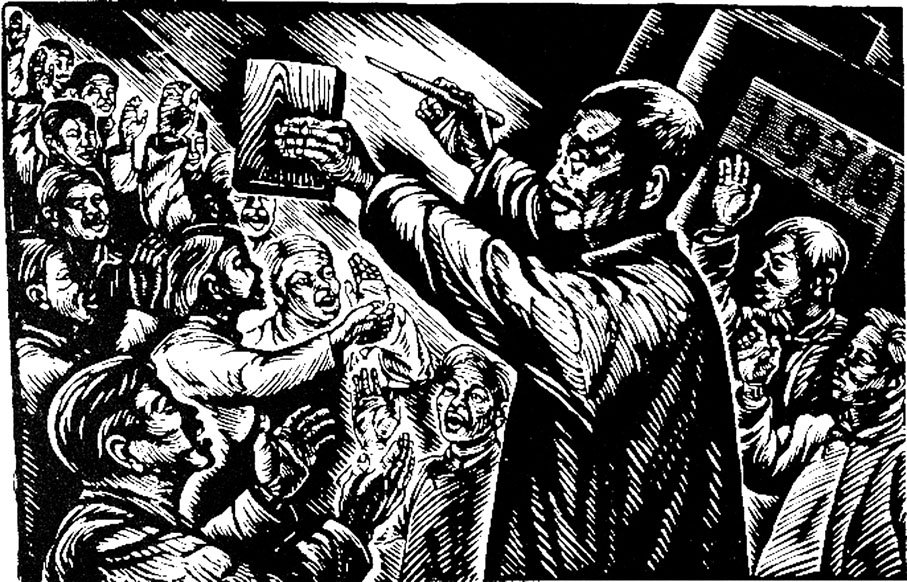

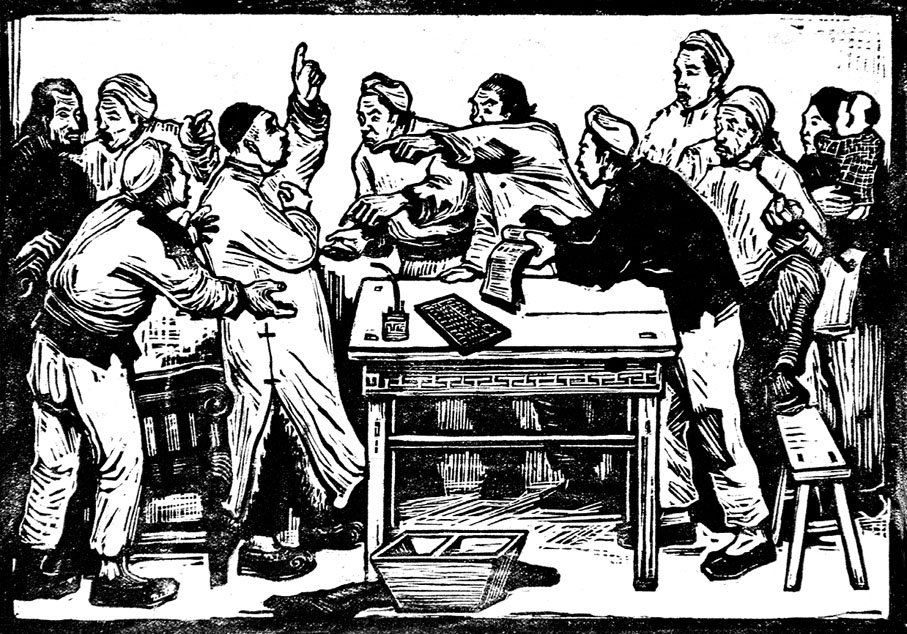

三、匕首投槍—新興木刻運動及漫畫

1930年代,魯迅宣導的新興版畫運動蓬勃興起,廣東成為重要策源地。遵照魯迅「採用外國的良規,加以發揮」的指導,廣東版畫家將漢代石刻的雄渾、明清版畫的雅致與民間年畫的質樸相融合,創作出兼具時代性與民族性的經典作品。與此同時,廣州漫畫界也異常活躍,漫畫家們的作品深入街頭巷尾,成為喚醒民眾、凝聚抗戰意志的重要力量。

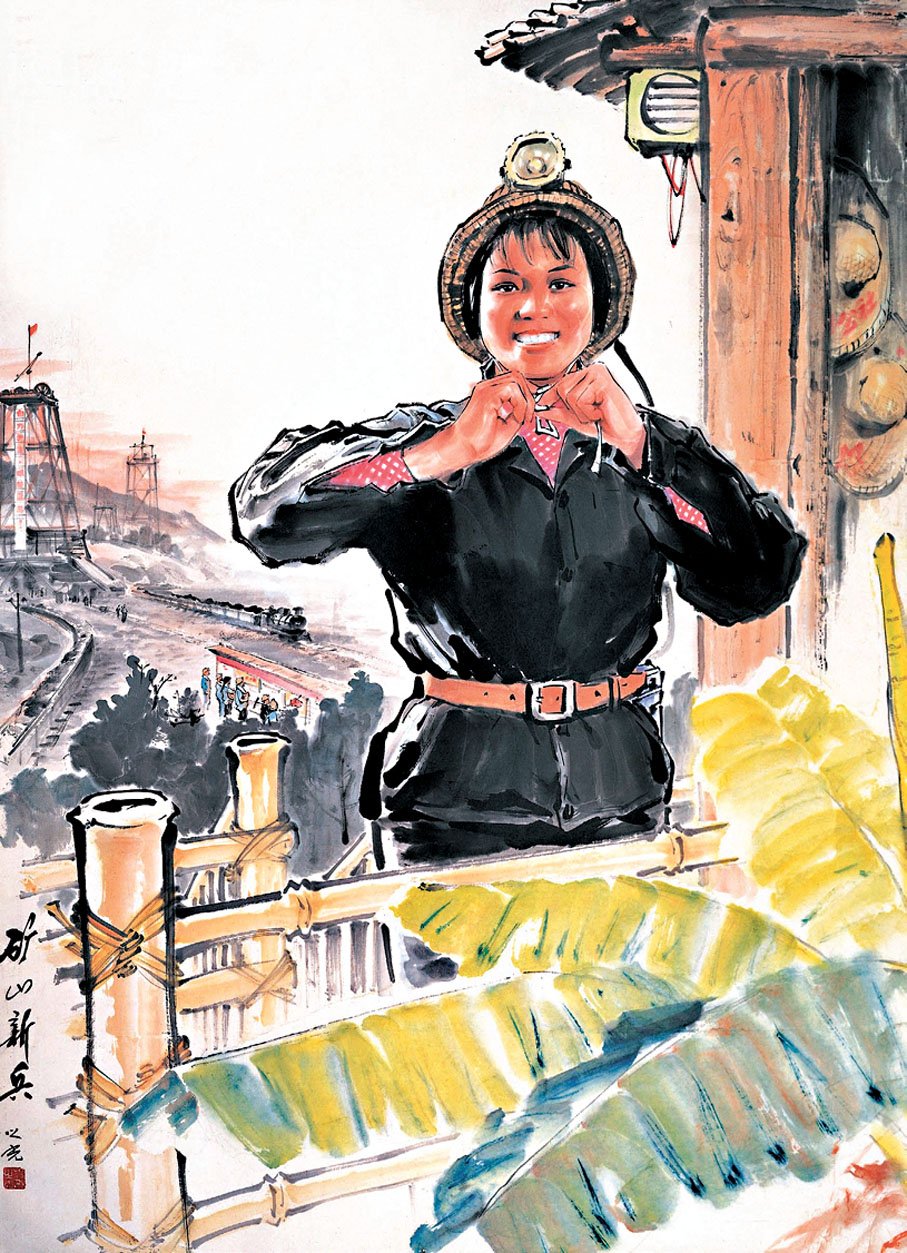

四、激情歲月—為人民服務為時代謳歌

新中國成立後前30年,大批藝術家在不同藝術品類中取得了顯著的成就,體現了上世紀六七十年代廣東美術的創作風貌。如楊之光數十年來致力新人物畫的開拓和推進,他多次說自己「感情的根和藝術的觸角始終扎在祖國這一片熱土之上」,他構築了一種新的、超越既往技法體系的人物新畫風。

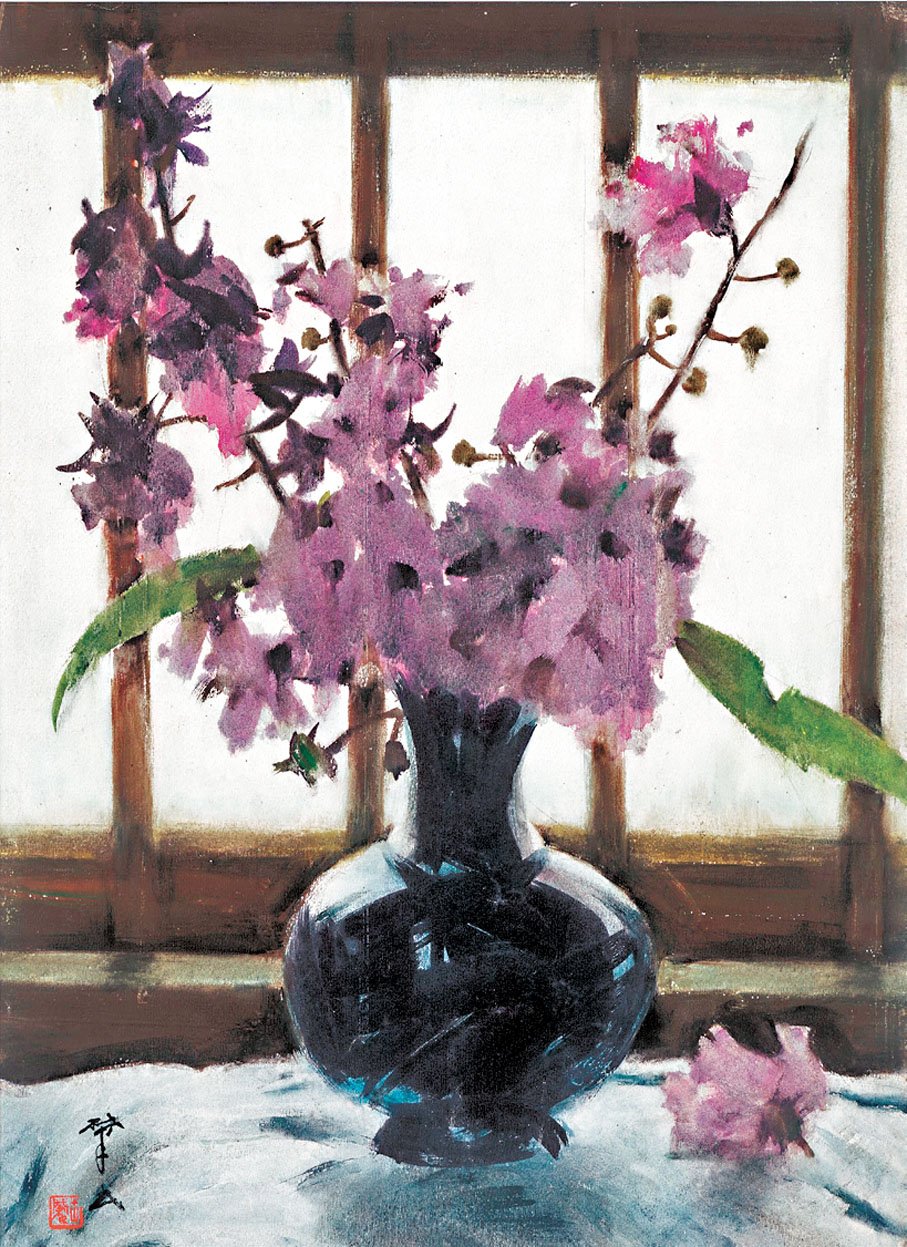

五、開放變革—改革開放中的廣東美術

中國改革開放和市場經濟的長足發展,對美術領域的創作走向和藝術生產結構均產生了廣泛和深刻的影響,這是廣東美術走向繁榮和多元發展的新時期。老一輩藝術家煥發藝術青春,新崛起的一批創作者藝術上正走向成熟,充實了廣東美術界,體現了改革開放以來廣東美術多元發展的特徵。

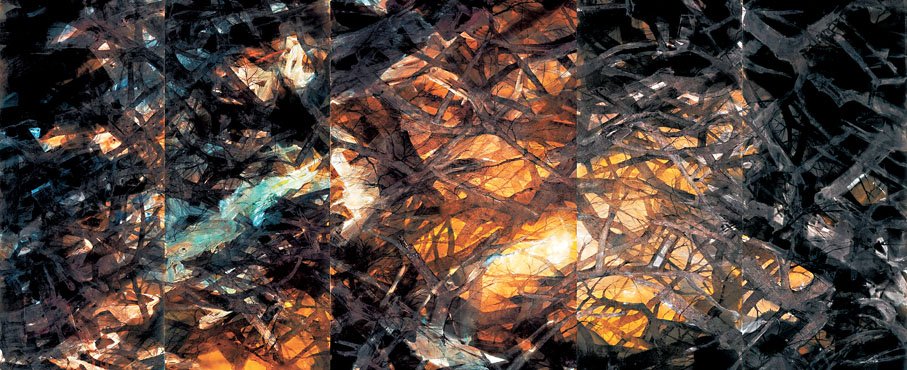

六、百花爭妍—創新創造 再築高峰

歷經改革開放40餘年的巨變,廣東美術在二十一世紀迎來新的輝煌。現今,更新一代的藝術家正在成長,藝術百花園中鮮活的生長、重組和嬗變成為常態,新的秩序、新的藝術格局開始形成,重視語言個性,強調藝術風格,追求藝術創造中的個體價值,講求社會效益,滿足人民群眾日益增長的文化需求,已經成為眾多美術家的共同取向。

融匯中西繪新境 傳承古今續華章

將「高質美術館」搬入香江 嶺南畫派百年珍寶珠串輝映

引領時代創新之先鋒,續寫嶺南藝術之輝煌,「其命惟新——廣東美術百年大展」正於香港會展中心展出,展期由即日起至6月2日。由入口沿着「百年時光長廊」款款而行,一幅嶺南畫派的百年圖景以極具當代藝術感的面貌躍然眼前。然而,從三千平方米、原本空曠的場館到昨日正式啟幕時,涵蓋72件珍貴文物在內的160件展品被精心陳列在不同展區,整個展覽空間已恍若一間渾然一體的高品質美術館——這一切僅僅用了三天時間。三天72小時,完成所有設備及畫作從入場到搭建、到實現設計這一「看似不可能的任務」,並最終為來訪觀眾、藝術愛好者們呈現一場堪稱夢幻的「百年藝術穿越之旅」的背後,無疑是對廣東美術深厚歷史傳承的責任和對粵港澳大灣區人文藝術多元格局建設的堅定信心。

策展顧問廣東省文聯主席李勁堃特別指出,首次將如此完整的嶺南畫派的佳作集錦帶來香港是「既高興、又困難」。李勁堃介紹道,作為一個為期約半個月的「臨時展覽」且要在如此大的商業場館中展出文物級別的作品,需要各個方面的通力協調。例如,為了達到展出文物的標準,需要根據不同作品來調試燈光、安排不同規格的展櫃,展櫃內部更要保持恒溫恒濕。在如此的努力下,本次展覽才爭取到了許多過去很難出借的原作。他補充道,「包括所有的器材以及畫作都是首次從內地完全搬來香港,這是不小的挑戰。」而最終能夠從無到有,在會展中心呈現如一間當代美術館一樣的展出效果,無異於創造了一個「奇跡」。

策展顧問中國美協副主席、廣東省文聯副主席、廣東省美協主席林藍在開幕導賞中介紹說,本次展覽的展場採用「U」形的時間線設計,由大門開始行進向前到盡頭而後轉向,正是象徵廣東美術百年發展的歷程。白色的時間線宛如時空畫軸串聯起古今,其上的文獻和照片均是時代的橫切面,與此同時,在時間線的不同節點更以六大主題空間展出了相應時代的經典作品。林藍解釋說:「其實百年以來,我們都一直在不斷向西方學習,以尋求中國變革之路,嶺南畫派的變革發展也正是在這一大勢之中完成。」在不同的時代階段,嶺南畫派的畫作都呼應着鮮明的時代主題。

引風氣之先 爭鳴中創新

160件嶺南畫派不同時期的作品好似珠串般散落在場館,又以各自的光輝共同輝映出嶺南畫派的光芒。正如展覽主題「其命惟新」—本次展覽格外突出「革新」,呈現了高劍父、高奇峰、關山月、黎雄才等嶺南名家百餘件經典作品。以油畫為例,林藍介紹說,廣東人向來敢為天下先,第一位從西方學習正宗油畫技法並帶回中國的就是廣東人李鐵夫,「他是第一位留學西方的油畫家,第一位在油畫造詣上達到可與西方大師媲美的中國油畫家。」在本次展覽中,李鐵夫的《盤中魚》吸引了不少畫家、藝術愛好者駐足欣賞。

何香凝的《獅》在美術史上也頗具開創意義,「傳統的獅子實際上都是一筆草草,而何先生的這幅作品實際上是採用了西方油畫的觀察方式,體現了鮮明的革新特點。」「嶺南畫派」三家高劍父、高奇峰、陳樹人更是旗幟鮮明地主張多開「國際公路」,「折衷中西、融匯古今」以革新中國畫。林藍指出在同一展出空間中,展覽還特意同時呈現了二十世紀初期新舊爭鳴的代表畫作,「其實當時他們確實爭論得非常激烈,但他們都是各自懷着自己對民族和未來的理想和大愛,這是很有意義的。」

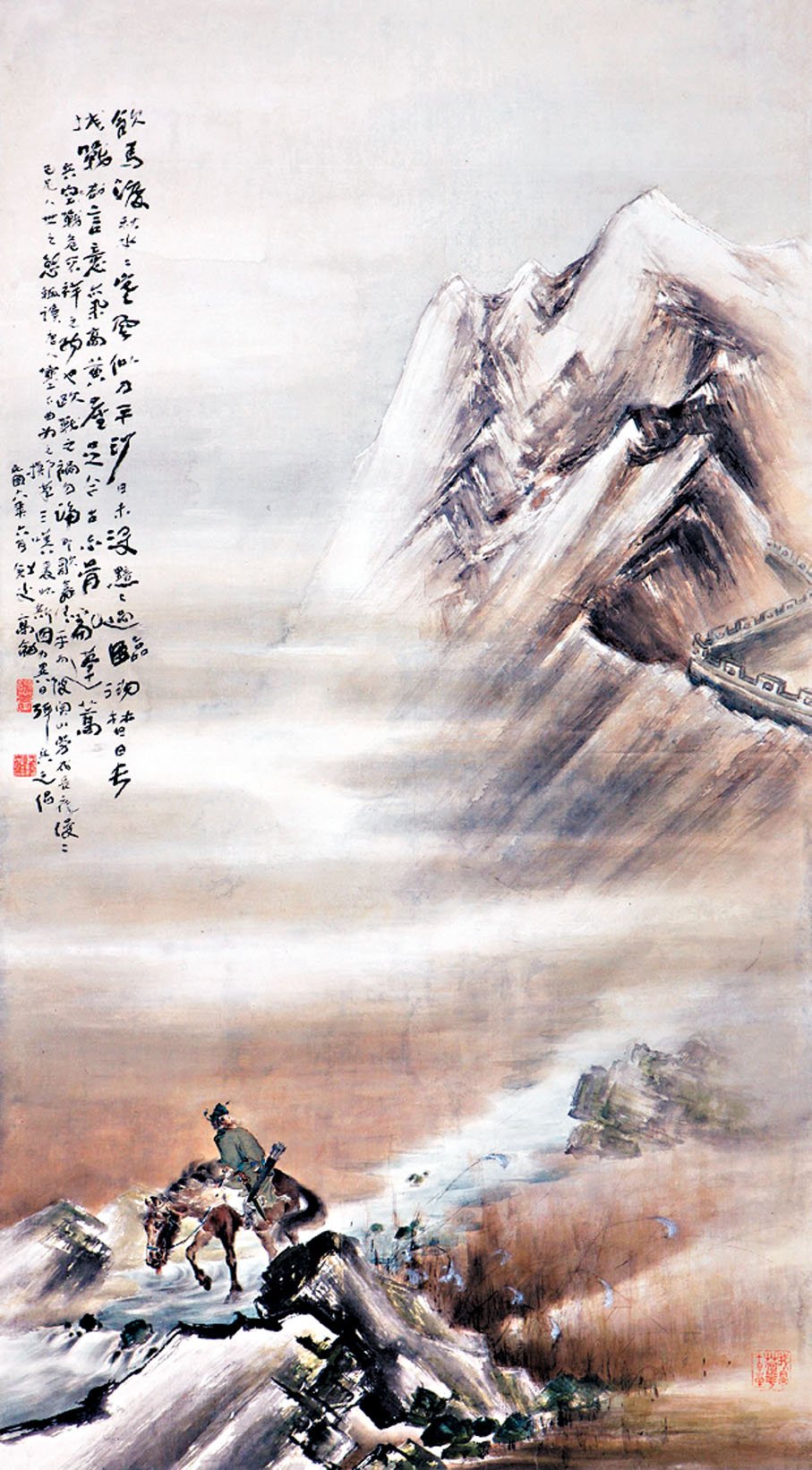

高劍父的經典畫作《飲馬渡關圖》作於第一次世界大戰的背景之下,用國畫來表達其對世界大勢的態度,林藍介紹說,「這幅作品中你已經可以看到他的畫法已經和傳統畫法不同。」《飲馬渡關圖》在空間甚至霧氣的呈現中都有對日本畫法中朦朧畫法的吸收,「實際上日本畫法也吸收了西方油畫的立體光影的觀察方式,總體而言都體現了當時我們向西方學習,以求得自身改變的努力。」

香港美術教育協會副會長刁綺蓮曾師從嶺南派第二代傳人、高劍父嫡傳弟子黎明。展覽現場,她駐足於師祖高劍父的作品面前沉思良久,即便之前看過不少次這幅名作,但再次看到真品,她感到《飲馬渡關圖》中的渲染和留白依然令人驚嘆。她指出,也正是由於嶺南畫派這種融匯中西的繪畫風格,使得嶺南畫派成為在國際上認可度、接受度較高的中國畫流派之一。

藝術膽氣繪就時代底片

中國美術家協會顧問、廣東省文聯原主席、「其命惟新——廣東美術百年大展」總策劃許欽松表示,廣東與香港具有同根同源的文化根基,兩地地域相連,在歷史上本為一體,同屬嶺南文化,且廣東和香港兩地均為中國最早接觸西方文化的前沿地區,共同形成「吸收外來文化並融合發展」的藝術共性;另外,香港由於獨特的優勢,成為整個中國對接外來文化的「先行地」,形成了「中西合璧」的文化特色。他介紹道:「本次香港畫展從中國美術館的554件展品中精選160件作品,梳理廣東美術百年發展歷程,畫展涵蓋嶺南畫派到當代多元風格,展現廣東藝術從傳統到現代的演變。」他說,如今香港重視對傳統文化的回顧研究,畫展在香港舉辦有利於增強民族文化自信,助力「人文灣區」建設,在中華民族偉大復興的當下,畫展具有承前啟後的意義,為粵港澳大灣區文化協同發展奠定基礎。本次畫展除了促進粵港地區的文化交流,也將促進粵港藝術家互訪及教育領域互派學生,推動人才互動與藝術融合。他期盼畫展未來持續紅火,助力大灣區藝術事業繁榮發展。

從歷史的盡頭回望,一幅幅畫作正是時代的底片。在抗戰救亡的特殊時期,嶺南畫家將自己傑出的創造力化作鼓舞民族覺醒的吶喊。在展覽中,不少抗戰時期的木刻、版畫、漫畫都鮮明地反映了特殊時代的特點。書畫家 、世界華人美術教育協會副主席曾鉅桓尤其推薦了作於1945年由漫畫家廖冰兄創作的漫畫作品《禁鳴》,他介紹,這一畫作通過兩隻不同的動物「雞」與「鷹」巧妙地呈現了當時緊張的時代氛圍和特殊的民族情緒,表達了強烈的諷刺意味,十分深刻。在看完本次展覽後,他亦十分感慨是次布展的用心,「光是時間長廊上呈現的歷史影像、文字和資料就足以看出做了大量的工作。」他指出,本次展覽呈現百年圖景的同時又選取了不同類型、時期的作品,這使得整體展覽更加中立而有價值,十分值得一看。

香港國際美術家協會執行會長劉素文對此表示同意。她認為此次布展確實達到了美術館水平,「可以看到他們在燈光上設計得格外柔和以及在展覽的動線、空間的劃分上都讓觀眾有宛如進入真實美術館一般的感受,讓人一旦進入場館便能夠靜下心來欣賞。」她坦言,能夠親眼看到這樣的展覽心情不免興奮和激動,因為很多作品是第一次看,並且有很多難得一見的原作。她認為,「真跡一定要到現場親眼來看,你的收穫跟在屏幕上、書報上看絕對是不同的。」劉素文解釋說,因為很多畫作的細節在拍攝或印刷後的呈現難免和真跡有出入。比如方人定的《閒日》,在展覽中看到原作才會發現,畫家對於天鵝絨的刻畫是如此逼真,連同毛絨的觸感、人物和衣服的結構都十分驚艷,體現出中國人「圓中有方、方中有圓」的哲學思辨,而「這些細微的東西只有近距離地觀察才能感知到。」她點明,嶺南畫派的藝術地位正是來源於一幅幅經典畫作的積澱,能夠現場看到名家名作也是對於後輩藝術家的有效激勵。「在展覽中,我們能夠深刻看到嶺南畫派是如何經歷百年的流變,生生不息地發展到今天的。」她對大灣區整體的藝術未來亦充滿信心,「每個百年都有機會誕生新的大師,我們一定要繼承前輩勇當先鋒的藝術膽氣,保持開放,敢為人先,創作出緊扣時代主題的創新佳作。」

翰墨軒創辦人許禮平與林藍父親相熟,此次特意到場支持林藍。他並表示,展覽將許多具有時代意義的重量級作品都帶到了香港,如湯小銘於1972年創作的《永不休戰》魯迅畫像。「展覽將自1916年起的、不同畫派的代表性廣東畫作做了整理,很是完善。畫作之外還有對歷史的記錄。」他稱,廣東吸收了很多外來事物,就像音樂方面包容了西方的薩克斯風、小提琴等;畫亦是如此。

來源:香港文匯報 [2025-05-23]